・歩こう会は年に5~6回東京や近郊の駅に朝の10時頃集合して、昼食休憩を含め午後2~3時までウォーキングしています。

・スポーツ保険や記念写真代を含め参加費は500円毎回徴収いたします。

・事前にコースの下見を行いトイレの場所や階段の有無を確認しています。

・案内はメールやハガキに加え本メールで行います。

【第141回マキノOB歩こう会のご案内】

日時:2025年03月29日(土)10:00~15:00

目的地:大岡川の桜みち 散策

集合 :弘明寺駅(ぐみようじ駅:京急本線)改札口を出た所

コース:弘明寺駅~弘明寺~かんのん通り商店街~大岡川プロムナード桜並木~蒔田(まいた)公園~日枝神社~太田川橋~黄金町駅

・参加費:保険・写真代¥500徴収。

・持ち物:マスク、雨具、弁当、飲み水・嗜好品など

・連絡先:下記メールに返信ください

ajigasawa@ceres.ocn.ne.jp (渡辺 盛一 )

小雨決行、歩行距離約5㎞、4時間程度

幹事:渡辺. 田中(部会長). 宗像.福田

皆様のご参加を幹事一同、心からお待ち致しております。

歩こう会

歩こう会の活動予定・報告を暦年毎にいたします。

第140回マキノOB歩こう会は七福神巡り開催中の旧東海道藤沢宿を14名で廻りました。

第140回の歩こう会参加者を後列左から右・前列も同様にご紹介いたします(敬称略)遊行寺で撮影

・鈴木辰美 ・猿丸歓人 ・篠原和夫 ・岡田幸夫 ・渡辺盛一 ・小暮昌弘 ・小林宇夫 ・貝原紘一 ・宗像孝明

・木村 進 ・堀邉明夫 ・末廣孝一 ・米盛和生 ・福田成志

・木村 進 ・堀邉明夫 ・末廣孝一 ・米盛和生 ・福田成志

歩こう会第101回以降の活動報告(111回以降の写真はHPシステム上巻末に記載します)。

第140回 2025年01月18日(土)旧東海道藤沢宿の周辺を散策 参加:14名

第139回 2024年11月30日(土)東京さくらトリム散策 参加:14名

第138回 2024年09月21日(土)新江ノ島水族館と江の島散策 参加:12名

第137回 2024年07月20日(土)渋沢栄一翁ゆかりの地を散策 参加:10名

第136回 2024年06月08日(土)堀切菖蒲園を散策 参加:14名

第135回 2024年03月23日(土)緑が丘駅~呑川緑道を散策 参加:12名

第134回 2024年01月20日(土)川崎大師の周辺を散策 参加:8名

第133回 2023年11月18日(土)東京タワーの周辺を散策 参加:14名

第132回 2023年9月16日(土) 北鎌倉・鶴岡八幡宮の流鏑馬 参加:12名

第131回 2023年7月15日(土) 町田薬師池公園・ダリア園散策 参加:16名

第130回 2023年6月3日(土) 都立水元公園の花菖蒲園散策 参加幹事4名

第128回 2023年1月21日(土) 北千住の七福神巡り 参加11名

第127回 2022年11月19日(土) 谷中銀座周辺の歴史や文化を堪能 参加16名

第126回 2022年9月17日(土) 上野公園で歴史文化・発展を実感 参加:8名

第125回 2022年7月16日(土) 大國魂神社・府中郷士の森 参加:6名

第124回 2022年5月21日(土) 山下公園・港の見える丘 参加:19名

第123回 2022年4月2日(土) 飛鳥山公園・石神井川の桜めぐり 参加:11名

第122回 2022年1月15日(土) 新春東海七福神めぐり 参加:25名

第121回 2021年11月20日(土) 新宿御苑巡り 参加:8名

第120回 2021年9月18日(土) 港区坂道巡りツアー 参加:00名

第119回 2021年7月17日(土) 世田谷の沿線巡り 参加:17名

第118回 2021年5月22日(土) 新緑の箱根湯本を散策 参加:12名

第117回 2021年3月27日(土) はだの桜みち巡り 参加:27名

第116回 2021年1月30日(土) 新春の東海七福神巡り:コロナ対応で中止

第115回 2020年11月28日(土)渋沢丘陵・震生湖 参加:20名

第114回 2020年9月26日(土)小田原城周辺を一巡り 参加:10名

第113回 2020年7月11日(土)山北~河村城址~洒水の滝 参加:11名

第112回 2020年5月9日(土) 生田緑地・バラ園巡り :コロナ対応で中止

第111回 2019年3月28日(土)新宿御苑さくら見学:コロナ対応で中止

第110回 2020年1月11日(土)亀戸七福神めぐり 参加:25名

第109回 2019年11月30日(土)神宮外苑~国立競技場散策 参加:30名

第108回 2019年9月28日(土)皇居一周~四谷界隈めぐり 参加:22名

第107回 2019年6月8日(土)横浜・桜木町の街中ツアー 参加:15名

第106回 2019年4月27日(土)東高根森林公園の新緑ハイク参加:20名

第105回 2019年3月31日(土)大和市引地川の千本桜 参加:30名

第104回 2019年1月12日(土)柴又七福神巡り初詣ツアー 参加:27名

第103回 2018年12月1日(土)根岸八聖殿資料館~三渓園参加:23名

第102回 2018年9月22日(土)横浜動物園ズーラシア散策 参加:25名

第101回 2018年6月23日(土)多摩川台公園の史跡めぐり 参加:20名

第105回 2019年3月31日(土)大和市引地川の千本桜

都市の新たな移動手段として普及の自転車シェアリングご紹介

上の写真は本社北側の呑川に設置の⑧シェアリングポート(2ケ所に20数台)

コミュニティサイクルとも呼ばれ、地域内であれば何方でも自転車を借りて利用後の返却が出来ます。

都内には現在10ヶ所コミュニティサイクルのポートが有ります。

①千代田区コミュニティサイクルポート 東京駅~市ヶ谷の範囲に115ヶ所

②中央区コミュニティサイクルポート 東京駅~荒川の範囲に65ヶ所

③港区自転車シェアリングポート 品川駅~青山一丁目の範囲に126ヶ所

④新宿区自転車シェアリングポート 新宿駅~飯田橋駅の範囲に69ヶ所

⑤文京区自転車シェアリングポート 飯田橋駅~駒込駅の範囲に72ヶ所

⑥江東区コミュニティサイクルポート 荒川放水路~荒川の範囲に123ヶ所

⑦品川区シェアサイクルポート 大森駅~五反田駅の範囲に61ヶ所

⑧目黒区自転車シェアリングポート 自由が丘駅~渋谷駅の範囲に18ヶ所

⑨大田区コミュニティサイクルポート 蒲田駅~馬込駅の範囲に70ヶ所

⑩渋谷区コミュニティサイクルポート 恵比寿駅~新宿駅の範囲に45ヶ所

*料金プラン(税抜き)は3タイプ

1)1回会員:最初の30分150円/回 以降利用ごとに30分150円クレカ払い

2)月額会員:基本料金2,000円 30分以内は利用の回数制限なし

3)1日パス:1,500円(無人販売機&コンビニ購入)有人窓口は+500円

・1日パスの購入はセブンイレブンやファミリーマートで現金やクレジットカードとスマートフォンで可能です(詳しくはWEBサイトで)。

・1回会員や月額会員の登録等は各サイクルポートにあるポートマップ参照。

・電動アシスト自転車の操作方法もポートマップに記載されています。

【ご注意】自転車は車道の左側通行が原則、歩道走行は例外となります。

都内には現在10ヶ所コミュニティサイクルのポートが有ります。

①千代田区コミュニティサイクルポート 東京駅~市ヶ谷の範囲に115ヶ所

②中央区コミュニティサイクルポート 東京駅~荒川の範囲に65ヶ所

③港区自転車シェアリングポート 品川駅~青山一丁目の範囲に126ヶ所

④新宿区自転車シェアリングポート 新宿駅~飯田橋駅の範囲に69ヶ所

⑤文京区自転車シェアリングポート 飯田橋駅~駒込駅の範囲に72ヶ所

⑥江東区コミュニティサイクルポート 荒川放水路~荒川の範囲に123ヶ所

⑦品川区シェアサイクルポート 大森駅~五反田駅の範囲に61ヶ所

⑧目黒区自転車シェアリングポート 自由が丘駅~渋谷駅の範囲に18ヶ所

⑨大田区コミュニティサイクルポート 蒲田駅~馬込駅の範囲に70ヶ所

⑩渋谷区コミュニティサイクルポート 恵比寿駅~新宿駅の範囲に45ヶ所

*料金プラン(税抜き)は3タイプ

1)1回会員:最初の30分150円/回 以降利用ごとに30分150円クレカ払い

2)月額会員:基本料金2,000円 30分以内は利用の回数制限なし

3)1日パス:1,500円(無人販売機&コンビニ購入)有人窓口は+500円

・1日パスの購入はセブンイレブンやファミリーマートで現金やクレジットカードとスマートフォンで可能です(詳しくはWEBサイトで)。

・1回会員や月額会員の登録等は各サイクルポートにあるポートマップ参照。

・電動アシスト自転車の操作方法もポートマップに記載されています。

【ご注意】自転車は車道の左側通行が原則、歩道走行は例外となります。

第100回記念 2018年5月12日(土)国営昭和記念公園を散策

第100回までの歩こう会の活動報告

・第100回 2018年5月12日(土)国営昭和記念公園を散策 参加27名

・第99回 2018年3月31日(土)玉川上水~井の頭公園を花見散策 参加40名

・第98回 2018年1月13日(土)初詣&池上七福神めぐり 参加32名

・第97回 2017年12月2日(土)霞ヶ関(国会)~皇居外苑を散策 参加22

・第96回 2017年9月30日(土)日本橋~貨幣博物館を散策 参加40名

・第95回 2017年7月1日(土)海老名の国分寺史跡を散策 参加22名

・第94回 2017年5月27日(土)九品仏~等々力渓谷を散策 参加40名

・第93回 2017年3月23日(土)小沢城址緑地~菅さくら公園を散策 参加29名

・第92回 2017年1月14日(土)初詣&江の島ウォーキング 参加36名

・第91回 2016年11月19日(土)箱根湯本~早雲寺を散策 参加6名(雨天)

・第90回 2016年9月10日(土)芝浦埠頭~フジテレビ本社を散策 参加34名

・第89回 2016年7月2日(土)国立白金自然教育園~泉岳寺を散策 参加32名

・第88回 2016年5月14日(土)鶴巻温泉~弘法山&秦野を散策 参加24名

・第87回 2016年3月26日(土)雑司ヶ谷公園~護国寺を散策 参加36名

・第86回 2016年1月9日(土)深川七福神巡りと隅田川を散策 参加45名

・第85回 2015年11月7日(土)金沢文庫~金沢ハ景を散策 参加33名

・第84回 2015年9月26日(土)北鎌倉・源氏山~銭洗い弁天を散策 参加22名

・第83回 2015年6月6日(土)小田原城山公園~城址公園を散策 参加26名

・第82回 2015年4月4日(土)本牧山公園~三渓園を散策 参加28名

・第81回 2015年2月14日(土)芝離宮~浜離宮庭園を散策 参加41名

・第80回 2014年11月22日(土)六義園~古川庭園を散策 参加33名

・第79回 2014年9月27日(土)東戸塚~旧東海道の旅籠を散策 参加31名

・第78回 2014年6月14日(土)日暮駅~小石川植物園を散策 参加38名

・第77回 2014年3月8日(土)綱島古墳~大倉山梅林を散策 参加36名

・第76回 2013年1月18日(土)田端駅~谷中七福神巡り 参加34名

・第99回 2018年3月31日(土)玉川上水~井の頭公園を花見散策 参加40名

・第98回 2018年1月13日(土)初詣&池上七福神めぐり 参加32名

・第97回 2017年12月2日(土)霞ヶ関(国会)~皇居外苑を散策 参加22

・第96回 2017年9月30日(土)日本橋~貨幣博物館を散策 参加40名

・第95回 2017年7月1日(土)海老名の国分寺史跡を散策 参加22名

・第94回 2017年5月27日(土)九品仏~等々力渓谷を散策 参加40名

・第93回 2017年3月23日(土)小沢城址緑地~菅さくら公園を散策 参加29名

・第92回 2017年1月14日(土)初詣&江の島ウォーキング 参加36名

・第91回 2016年11月19日(土)箱根湯本~早雲寺を散策 参加6名(雨天)

・第90回 2016年9月10日(土)芝浦埠頭~フジテレビ本社を散策 参加34名

・第89回 2016年7月2日(土)国立白金自然教育園~泉岳寺を散策 参加32名

・第88回 2016年5月14日(土)鶴巻温泉~弘法山&秦野を散策 参加24名

・第87回 2016年3月26日(土)雑司ヶ谷公園~護国寺を散策 参加36名

・第86回 2016年1月9日(土)深川七福神巡りと隅田川を散策 参加45名

・第85回 2015年11月7日(土)金沢文庫~金沢ハ景を散策 参加33名

・第84回 2015年9月26日(土)北鎌倉・源氏山~銭洗い弁天を散策 参加22名

・第83回 2015年6月6日(土)小田原城山公園~城址公園を散策 参加26名

・第82回 2015年4月4日(土)本牧山公園~三渓園を散策 参加28名

・第81回 2015年2月14日(土)芝離宮~浜離宮庭園を散策 参加41名

・第80回 2014年11月22日(土)六義園~古川庭園を散策 参加33名

・第79回 2014年9月27日(土)東戸塚~旧東海道の旅籠を散策 参加31名

・第78回 2014年6月14日(土)日暮駅~小石川植物園を散策 参加38名

・第77回 2014年3月8日(土)綱島古墳~大倉山梅林を散策 参加36名

・第76回 2013年1月18日(土)田端駅~谷中七福神巡り 参加34名

第97回 2017年12月2日(土)衆議院議場見学~皇居外苑

第93回 2017年3月23日(土)小沢城址緑地~菅さくら公園

第90回 2016年9月10日(土)芝浦埠頭~フジテレビ本社

第85回 2015年11月7日(土)金沢文庫~金沢ハ景

第112回 2020年9月26日(土)小峰後鐘ノ台堀切~小田原城一巡り(小雨決行)宗像幹事報告

第113回 2020年11月28日(土)渋沢丘陵・震生湖を歩く 追加新幹事 渡邊・福田氏参画

2020年コロナ禍の中、優秀の美を飾った歩こう会2万歩を95歳が見事踏破。

集合場所の小田急線渋沢駅の標高は海抜100m、今回の最高海抜は伊豆大島や遠く房総半島の見えた渋沢丘陵で250mでした。

しかし、大正14年生まれで参加者に勇気を頂いた方には2.500mにも匹敵?

・右上の写真は、海抜150m付近からの秦野市街と丹沢山系です。右端には1252mの大山や1673mの蛭ヶ岳を遠望できました。

・次の写真は、昼食後の様子です。

ここで、海抜150mにある震生湖のミニ情報をお知らせします。

震生湖が出来たのは、大正12年9月1日に発生の関東大震災の時でした。この地震で渋沢丘陵の一部が崩壊し土砂が谷川を堰き止めて自然湖となりました。湖の周囲は1キロメートルほどで湖畔に無料駐車場10台と坂の上に50台駐車可能です。

・次の写真は、渋沢丘陵の最高地点250mの海の見えるスポットです。写真では確認出来ませんが、右には伊豆大島・中央には江の島のシーキャンドル・三浦半島に加え遠く房総半島も確認出来ました。

・鳥居が見えるのは、渋沢丘陵を降りて渋沢駅まで残り1.5キロメートルに鎮座する出雲大社相模分祠。新年まで1ヶ月、安寧を祈願いたしました。

しかし、大正14年生まれで参加者に勇気を頂いた方には2.500mにも匹敵?

・右上の写真は、海抜150m付近からの秦野市街と丹沢山系です。右端には1252mの大山や1673mの蛭ヶ岳を遠望できました。

・次の写真は、昼食後の様子です。

ここで、海抜150mにある震生湖のミニ情報をお知らせします。

震生湖が出来たのは、大正12年9月1日に発生の関東大震災の時でした。この地震で渋沢丘陵の一部が崩壊し土砂が谷川を堰き止めて自然湖となりました。湖の周囲は1キロメートルほどで湖畔に無料駐車場10台と坂の上に50台駐車可能です。

・次の写真は、渋沢丘陵の最高地点250mの海の見えるスポットです。写真では確認出来ませんが、右には伊豆大島・中央には江の島のシーキャンドル・三浦半島に加え遠く房総半島も確認出来ました。

・鳥居が見えるのは、渋沢丘陵を降りて渋沢駅まで残り1.5キロメートルに鎮座する出雲大社相模分祠。新年まで1ヶ月、安寧を祈願いたしました。

第117回 2021年3月27日(土)はだの桜みち

第117回歩こう会は天候にも恵まれ桜も満開で27名参加。

・集合場所は小田急線 秦野駅南口、近代的なデザインが象徴的でした。コロナ感染防止のためスタンスに配慮して説明会を開催しスタート。

・歩き始めて10分程度で今泉銘水公園に到着し、さっそく満開の桜をバックに記念撮影。

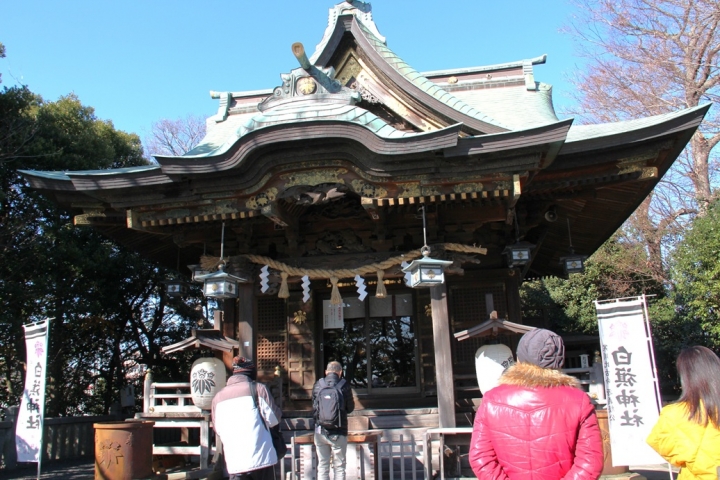

・白笹稲荷神社の広い駐車場で昼食や参加費徴収とスナップ写真撮り。

・「はだの桜みち」の案内板のある県道62号線は西大竹から堀山下まで約6.2kmにわたって桜並木が続き神奈川県で一番の長さとのことです。

・歩き始めて10分程度で今泉銘水公園に到着し、さっそく満開の桜をバックに記念撮影。

・白笹稲荷神社の広い駐車場で昼食や参加費徴収とスナップ写真撮り。

・「はだの桜みち」の案内板のある県道62号線は西大竹から堀山下まで約6.2kmにわたって桜並木が続き神奈川県で一番の長さとのことです。

第123回 歩こう会 2022年4月2日(土)飛鳥山公園・石神井川の桜めぐり

第123回 歩こう会 2022年4月2日(土)飛鳥山公園・石神井川の桜めぐり、晴天のもと11名参加。

第123回歩こう会は、JR京浜東北線(都電荒川線)王子駅に集合し、桜満開のなか音無親水公園~飛鳥山公園~旧醸造試験場~正受院~緑の吊り橋~金剛寺~音無もみじ緑地~滝野川桜通り~近藤 勇と新選組隊士供養塔で歴史等に学びJR西京線の板橋駅に無事ゴールしました。

【歴史散歩】

・東京さくらトラム(都電荒川線)

都電荒川線は東京に残る唯一の都電で、三ノ橋~早稲田間(12.2km・30停留所)を運行しています。東京都交通局では愛称を「東京さくらトラム」と命名しました。

・飛鳥山公園

北区No,1の人気スポットで「さくらの名所」です。約300年前、徳川吉宗が桜の名所に仕立てました。飛鳥山は明治6年、上野・芝・浅草・深川と共に日本最初の公園に指定されました。

・旧醸造試験所

国による醸造技術の研究・発展を目指し、明治37年の大蔵省醸造試験所として設立されました。通称「赤レンガ酒造工場」と言い、ドイツのビール工場を手本に設計されました。

旧ボイラー室は当初大型の石炭ボイラーが2基設置されていましたが、現在は撤去され各種セミナーや会議が開催出来る部屋となっています(冷暖房完備45名)。

原料処理部屋は、白米の洗米・浸漬・蒸しを行う場所でした。ここは開放的な空間で現在は、気の置けないイベントやセミナー等が30名規模で開催出来ます。

・近藤 勇(いさみ)

江戸時代末期の武士。新選組局長、後に幕臣に取り立てられた。

墓所は東京都北区の板橋駅東口前の寿徳寺境外。

*次回から多くの方々のご参加を願い、当HPでも今回のような情報提供を行います。

また、ご参加された方々のエピソードも募集し報告いたします。

【歴史散歩】

・東京さくらトラム(都電荒川線)

都電荒川線は東京に残る唯一の都電で、三ノ橋~早稲田間(12.2km・30停留所)を運行しています。東京都交通局では愛称を「東京さくらトラム」と命名しました。

・飛鳥山公園

北区No,1の人気スポットで「さくらの名所」です。約300年前、徳川吉宗が桜の名所に仕立てました。飛鳥山は明治6年、上野・芝・浅草・深川と共に日本最初の公園に指定されました。

・旧醸造試験所

国による醸造技術の研究・発展を目指し、明治37年の大蔵省醸造試験所として設立されました。通称「赤レンガ酒造工場」と言い、ドイツのビール工場を手本に設計されました。

旧ボイラー室は当初大型の石炭ボイラーが2基設置されていましたが、現在は撤去され各種セミナーや会議が開催出来る部屋となっています(冷暖房完備45名)。

原料処理部屋は、白米の洗米・浸漬・蒸しを行う場所でした。ここは開放的な空間で現在は、気の置けないイベントやセミナー等が30名規模で開催出来ます。

・近藤 勇(いさみ)

江戸時代末期の武士。新選組局長、後に幕臣に取り立てられた。

墓所は東京都北区の板橋駅東口前の寿徳寺境外。

*次回から多くの方々のご参加を願い、当HPでも今回のような情報提供を行います。

また、ご参加された方々のエピソードも募集し報告いたします。

第124回 2022年5月21日(土)みなとみらい・港の見える丘でバラを堪能、生憎の天候ながら19名

第124回 みなとみらいの都市型ロープウェイ「YOKOHAMA AIR WAY」前~象の鼻~山下公園

第124回歩こう会は、JR根岸線桜木町駅に集合し、生憎の天候のなか都市型ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」発着駅近くのロータリでスタートしました。

今回のルートは幹事の配慮で比較的緩やかでランドマーク前の日本丸まではエスカレータや歩く歩道利用~赤レンガ倉庫・像の鼻・山下公園は海抜5ⅿ以下~最後のみなとの見える丘も右ルートの緩やかコース選択で満開のバラに癒されてアメリカ山で解散しエスカレータで下ると元町・中華街駅のホームに直行で全員無事にゴールしました。

【情報コーナ】

・都市型ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」桜木町駅前ロータリ~約630ⅿワールドポーターズまで汽車道沿いに約5分間で到着。2021年4月に運行開始、運行時間10:00~22:00、片道料金 大人¥1,000 3歳・小学生¥500 往復料金:10%OFF ゴンドラは8名乗り対面シート、エアコン完備。

・帆船日本丸の総幌展幌(そうはんてんぱん)満船飾(まんせんしょく)日程

総幌展幌:ボランティアが人力で帆を広げます。

満船飾 :船でお祝の時に、国際信号旗を掲揚すること。

帆を広げる時間:10:30~11:30分頃(座席&ガイド有)

帆をたたむ時間:14:30~15:30分頃(気象条件で変更)

*詳しくはWeb(帆船日本丸の展幌スケジュール)で検索

・横浜港象の鼻(象の鼻パーク)

名前の由来:大桟橋入口左に長く延びた防波堤が像の鼻似。

・横浜三塔(キング・ジャック・クイーン)

日本大通リ地区の塔をトランプになぞらえて命名

キング:神奈川県庁本館庁舎(マリンタワー側)

ジャック:横浜市開港記念館

クイーン:横浜税関(ランドマーク高さ296m側)

・山下公園(1930年開園、関東大震災の瓦礫を埋めて造成)

記念碑や歌碑の多い公園で春と秋はバラも綺麗です。

最寄り駅:みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩5分程

駐車場:223台+県民ホール(¥300/30分)

今回のルートは幹事の配慮で比較的緩やかでランドマーク前の日本丸まではエスカレータや歩く歩道利用~赤レンガ倉庫・像の鼻・山下公園は海抜5ⅿ以下~最後のみなとの見える丘も右ルートの緩やかコース選択で満開のバラに癒されてアメリカ山で解散しエスカレータで下ると元町・中華街駅のホームに直行で全員無事にゴールしました。

【情報コーナ】

・都市型ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」桜木町駅前ロータリ~約630ⅿワールドポーターズまで汽車道沿いに約5分間で到着。2021年4月に運行開始、運行時間10:00~22:00、片道料金 大人¥1,000 3歳・小学生¥500 往復料金:10%OFF ゴンドラは8名乗り対面シート、エアコン完備。

・帆船日本丸の総幌展幌(そうはんてんぱん)満船飾(まんせんしょく)日程

総幌展幌:ボランティアが人力で帆を広げます。

満船飾 :船でお祝の時に、国際信号旗を掲揚すること。

帆を広げる時間:10:30~11:30分頃(座席&ガイド有)

帆をたたむ時間:14:30~15:30分頃(気象条件で変更)

*詳しくはWeb(帆船日本丸の展幌スケジュール)で検索

・横浜港象の鼻(象の鼻パーク)

名前の由来:大桟橋入口左に長く延びた防波堤が像の鼻似。

・横浜三塔(キング・ジャック・クイーン)

日本大通リ地区の塔をトランプになぞらえて命名

キング:神奈川県庁本館庁舎(マリンタワー側)

ジャック:横浜市開港記念館

クイーン:横浜税関(ランドマーク高さ296m側)

・山下公園(1930年開園、関東大震災の瓦礫を埋めて造成)

記念碑や歌碑の多い公園で春と秋はバラも綺麗です。

最寄り駅:みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩5分程

駐車場:223台+県民ホール(¥300/30分)

第124回 横浜ベイブリッジを望む港の見える丘で満開のバラを堪能しました。

天候も回復し、山下公園の東奥で昼食。そして、西洋館を背景に広がるローズガーデンを楽しみに緩やかなバス通リを進みました。港の見える丘公園は山手の観光コースからは外せない公園で、展望台から眼下に広がる港や横浜ベイブリッジの風景は最高でした(詳細は横浜市「港の見える丘公園で検索」)。

【歴史散歩】

この一帯は開港当時外国人居留地で、丘の上にイギリス軍・下にフランス軍が駐屯していました。

以来、フランス領事館跡地のフランス山地域、イギリス総領事官邸のあったイギリス館、昭和53年に大仏次郎記念館、昭和59年には近代文化館などが次々にオープンしました。

【バラの種類と本数】

・イングリッシュローズの庭(イギリス館前) 約150種 800株

・香りの庭(沈床花壇) 約100種 400株+四季を通し草花や花木が香る。

・バラとカスケードの庭(イギリス館後庭~111番館) 約80種 750株

【アクセス】

・みなとみらい線『元町・中華街駅』下車(地下4階の出口6番(1番~3番出口とは逆方向)

アメリカ山公園口まで約5分 エレベータが便利(エスカレータ5~6回乗り換え)

・JR根岸線『石川町駅』下車(徒歩約20分)

・バス『JR桜木町駅始発の保土ヶ谷駅行 11系統』「港の見える丘公園前」下車(所要時間約10分)

【歴史散歩】

この一帯は開港当時外国人居留地で、丘の上にイギリス軍・下にフランス軍が駐屯していました。

以来、フランス領事館跡地のフランス山地域、イギリス総領事官邸のあったイギリス館、昭和53年に大仏次郎記念館、昭和59年には近代文化館などが次々にオープンしました。

【バラの種類と本数】

・イングリッシュローズの庭(イギリス館前) 約150種 800株

・香りの庭(沈床花壇) 約100種 400株+四季を通し草花や花木が香る。

・バラとカスケードの庭(イギリス館後庭~111番館) 約80種 750株

【アクセス】

・みなとみらい線『元町・中華街駅』下車(地下4階の出口6番(1番~3番出口とは逆方向)

アメリカ山公園口まで約5分 エレベータが便利(エスカレータ5~6回乗り換え)

・JR根岸線『石川町駅』下車(徒歩約20分)

・バス『JR桜木町駅始発の保土ヶ谷駅行 11系統』「港の見える丘公園前」下車(所要時間約10分)

第125回 2022年7月16日(土)武蔵野路と大國魂神社&府中郷士の森を6名で散策

第125回 武蔵野路散策と大國魂神社&府中けやき並木の由来や「源義家」をご紹介。

【歴史散歩】

①武蔵国の守り神:大國魂(たま)神社

・武蔵国の守り神:東京都府中市宮町3-1

1871(明治4年)「武蔵総社六所宮」の社号

5月5日には例大祭(国府祭)闇夜に消燈して神幸するため、俗に「くらやみ祭」と言われている。

「武蔵総社六所宮」の紹介

・一ノ宮 小野神社 東京都多摩市一ノ宮

・二ノ宮 二宮神社(小河神社)東京都あきる野市二宮

・三ノ宮 氷川神社 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町

・四ノ宮 秩父神社 埼玉県秩父市番場町

・五ノ宮 金鑚神社 埼玉県児玉郡神川町二ノ宮

・六ノ宮 杉山神社 神奈川県横浜市緑区西ハ朔町

②府中けやき並木にある銅像「源 義家」はどんな人物?

「源 義家」の生没は1039年~1106年(平安時代)、室町幕府を開いた「足利尊氏」の祖先、「源 頼朝」が鎌倉幕府を開いたのは1185年でした。

府中けやき並木は、東北地方の反乱「前9年の役」の凱旋中に「大國魂神社」に立ち寄り戦勝祈願成就のお礼として1,000本のけやきの苗を寄進したものと伝えられています。

①武蔵国の守り神:大國魂(たま)神社

・武蔵国の守り神:東京都府中市宮町3-1

1871(明治4年)「武蔵総社六所宮」の社号

5月5日には例大祭(国府祭)闇夜に消燈して神幸するため、俗に「くらやみ祭」と言われている。

「武蔵総社六所宮」の紹介

・一ノ宮 小野神社 東京都多摩市一ノ宮

・二ノ宮 二宮神社(小河神社)東京都あきる野市二宮

・三ノ宮 氷川神社 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町

・四ノ宮 秩父神社 埼玉県秩父市番場町

・五ノ宮 金鑚神社 埼玉県児玉郡神川町二ノ宮

・六ノ宮 杉山神社 神奈川県横浜市緑区西ハ朔町

②府中けやき並木にある銅像「源 義家」はどんな人物?

「源 義家」の生没は1039年~1106年(平安時代)、室町幕府を開いた「足利尊氏」の祖先、「源 頼朝」が鎌倉幕府を開いたのは1185年でした。

府中けやき並木は、東北地方の反乱「前9年の役」の凱旋中に「大國魂神社」に立ち寄り戦勝祈願成就のお礼として1,000本のけやきの苗を寄進したものと伝えられています。

第126回 2022年9月17日(土)上野公園で歴史や文化に触れながら8名で散策しました。

第126回 集合場所は明治維新指導者の西郷隆盛像の前、視線の先は無血開城の江戸城そして、故郷の鹿児島

数年ぶりの上野公園、JR横浜線から京浜東北線経由で上野駅へ途中品川~東京間には高輪ゲートウェイ駅が新設されリニア中央新幹線の始発駅も工事中、加えてアベノハルカスを凌駕する高層ビル群と大工事が着々と進行中でした。

いよいよ到着の上野駅、公園口の改札をでたら「浦島太郎」状態でした。理由は工事中の国立西洋美術館が完成し正面先には何と上野動物園の入口看板・・・改札口が上に移動した為でした。

気を取り直して、確か西300m先と案内図を見ながら銅像に到着「よくきたね」と石碑の「敬天愛人」と共に迎えて頂いた気分になりました。

上野公園の西郷隆盛像は高村光雲 作で明治31年12月18日に除幕式が行われました(身長370.1cm 胸囲256.7cm 足55.1cm ちなみに連れている犬の名はツン」。ここで記憶に残る関係者のエピソードを鹿児島弁でひとつ・・・「うちんひとは、こげんな顔はしとらん」通訳すると「主人はこんな顔ではありません」西郷ドンの顔情報等がなかった時代の苦心作と思われます。

一方、鹿児島の鶴丸城近くの西郷南洲(隆盛)像は軍服姿で威厳を感じさせます。西南の役で敗退後、市内の城山に立てこもり最期を迎えましたが、銅像の視線は噴煙を高く上げる桜島から約1,000km以上先の都に向いているようです。

いよいよ到着の上野駅、公園口の改札をでたら「浦島太郎」状態でした。理由は工事中の国立西洋美術館が完成し正面先には何と上野動物園の入口看板・・・改札口が上に移動した為でした。

気を取り直して、確か西300m先と案内図を見ながら銅像に到着「よくきたね」と石碑の「敬天愛人」と共に迎えて頂いた気分になりました。

上野公園の西郷隆盛像は高村光雲 作で明治31年12月18日に除幕式が行われました(身長370.1cm 胸囲256.7cm 足55.1cm ちなみに連れている犬の名はツン」。ここで記憶に残る関係者のエピソードを鹿児島弁でひとつ・・・「うちんひとは、こげんな顔はしとらん」通訳すると「主人はこんな顔ではありません」西郷ドンの顔情報等がなかった時代の苦心作と思われます。

一方、鹿児島の鶴丸城近くの西郷南洲(隆盛)像は軍服姿で威厳を感じさせます。西南の役で敗退後、市内の城山に立てこもり最期を迎えましたが、銅像の視線は噴煙を高く上げる桜島から約1,000km以上先の都に向いているようです。

第126回 歩こう会、清水観音堂から東照宮を経由しロダンの彫刻を堪能して国立科学博物館

西郷隆盛の銅像後方には「彰棋隊(しようぎ)の墓」があります。15代将軍の徳川慶喜の一橋藩主則近が大政奉還で蟄居した慶喜を助命嘆願のために立ち上がり新政府軍と対峙も半日で壊滅の歴史が刻まれています。

ここから、上野公園を時計回りに清水観音堂そして徳川家康・吉宗・慶喜を祭る上野東照宮へと歩を進めました。なお、旧寛永寺五重塔は東照宮側が正面も上野動物園の所有のため入ることは出来ません(入園料が必要)。

春は桜まつりで有名(この所コロナ感染防止で中止)なコースを進むと噴水広場の前は黒山の人だかり「TAIWAN PLUS」と称するイベント開催中でした。

ここで、桜の開花情報 早咲きの寒桜からソメイヨシノまで約2ヶ月が見頃

次に目指すはリニューアルオープンの国立西洋美術館、中庭はシンプルに整えられ自由にロダンの彫刻を観覧可能です。各作品は免振構造の装置上に設置されており、貴重な文化財の保護がされていました。

次に訪れたのは、国立科学博物館でした。蒸気機関車のD51(Dとは動輪が4つで主に貨車用の力持ち、一方貴婦人と呼ばれたC57のCは動輪が3つで客車用の高速タイプ)を横目に以前ザトウクジラがジャンプの展示スぺ―スに圧倒させられました。 さてここで、シロナガスクジラ(写真参照ヒント有り)に関する質問です。現在地球上に生息する最大の動物ですが、「30と150」の単位は何?

添付の写真は、メスのシロナガスクジラ(実物大)が海面で深呼吸を終えて急速に深く潜ろうとしているところです。主食は5cm程のオキアミなど。【正解】30は全長が30メール、150は体重が150トンでした。

ここから、上野公園を時計回りに清水観音堂そして徳川家康・吉宗・慶喜を祭る上野東照宮へと歩を進めました。なお、旧寛永寺五重塔は東照宮側が正面も上野動物園の所有のため入ることは出来ません(入園料が必要)。

春は桜まつりで有名(この所コロナ感染防止で中止)なコースを進むと噴水広場の前は黒山の人だかり「TAIWAN PLUS」と称するイベント開催中でした。

ここで、桜の開花情報 早咲きの寒桜からソメイヨシノまで約2ヶ月が見頃

次に目指すはリニューアルオープンの国立西洋美術館、中庭はシンプルに整えられ自由にロダンの彫刻を観覧可能です。各作品は免振構造の装置上に設置されており、貴重な文化財の保護がされていました。

次に訪れたのは、国立科学博物館でした。蒸気機関車のD51(Dとは動輪が4つで主に貨車用の力持ち、一方貴婦人と呼ばれたC57のCは動輪が3つで客車用の高速タイプ)を横目に以前ザトウクジラがジャンプの展示スぺ―スに圧倒させられました。 さてここで、シロナガスクジラ(写真参照ヒント有り)に関する質問です。現在地球上に生息する最大の動物ですが、「30と150」の単位は何?

添付の写真は、メスのシロナガスクジラ(実物大)が海面で深呼吸を終えて急速に深く潜ろうとしているところです。主食は5cm程のオキアミなど。【正解】30は全長が30メール、150は体重が150トンでした。

第126回 歩こう会の後半は輪王寺から鶯谷駅方向へ北上し寛永寺を南下して不忍池の弁天堂先で解散

7月上旬から下旬に見頃を迎える不忍池のハスの花、今年の花は終わり種子を付けていました。

弁天堂は上野動物園の西園南に隣接し屋根は八角形で池の四方からお参り出来る構造になっています。

近くにはペダルで漕ぐスワンボートが数多く係留されており、お子様などと楽しい一時を過ごすことも可能です。

小生の知る限り、ハスの花の撮影スポットは不忍池が一番と自認するも何年か振りに訪れ驚いたことがありました。それは、ハスの背丈が以前の2倍以上に成長している事でした。

不忍池の南端には写真にあるような蓮観察ゾーンが設置されており、至近距離からあらゆる角度で写真撮影も可能です。

毎年の開花予測等の情報提供体制も充実しています。参考に5種類の蓮の花をご紹介いたします。①大賀蓮(オオガハス)②名鏡蓮(メイキョウレン)③蜀紅蓮(ショクコウレン)④浄台蓮(ジョウダイレン)⑤不忍池斑蓮(シノバズノイケマダラハス)

最後に2015年7月15日の雨上がりに撮影の蓮の花をご高覧くだされば幸いでございます。

弁天堂は上野動物園の西園南に隣接し屋根は八角形で池の四方からお参り出来る構造になっています。

近くにはペダルで漕ぐスワンボートが数多く係留されており、お子様などと楽しい一時を過ごすことも可能です。

小生の知る限り、ハスの花の撮影スポットは不忍池が一番と自認するも何年か振りに訪れ驚いたことがありました。それは、ハスの背丈が以前の2倍以上に成長している事でした。

不忍池の南端には写真にあるような蓮観察ゾーンが設置されており、至近距離からあらゆる角度で写真撮影も可能です。

毎年の開花予測等の情報提供体制も充実しています。参考に5種類の蓮の花をご紹介いたします。①大賀蓮(オオガハス)②名鏡蓮(メイキョウレン)③蜀紅蓮(ショクコウレン)④浄台蓮(ジョウダイレン)⑤不忍池斑蓮(シノバズノイケマダラハス)

最後に2015年7月15日の雨上がりに撮影の蓮の花をご高覧くだされば幸いでございます。

第127回 2022年11月19日(土)谷中銀座周辺を歴史や文化に触れながら16名で散策しました。

第127回の歩こう会はJR山ノ手線日暮駅に集合し紅葉坂から谷中霊園そして下町風俗資料館へ

「本物に会える町の谷中」と称される台東区、谷中という地名は、江戸時代以前からあり上野台と本郷台の谷間に位置していることに因み命名。谷中は江戸時代の都市計画で多くの寺院が集められ門前町として発展しました。現在は「寺と坂のある街」として親しまれています。2007年には「美し日本の歴史的風土100選」に登録されました。

日暮里駅にほど近い谷中霊園は、嘗て寛永寺と天王寺の寺領でしたが、明治4年から東京都が管理し実業家の渋沢栄一をはじめ日本画家の横山大観や長谷川一夫など明治から昭和にかけて活躍した人の墓が多数あります。

下町風俗資料館付設展示場(旧吉田屋酒店)は明治時代の酒屋の建物を移築。店先には明治から昭和にかけてかけて実際に使われていた秤・瓶・桝などが展示されており、台東区指定の生活文化財となっています。

日暮里駅にほど近い谷中霊園は、嘗て寛永寺と天王寺の寺領でしたが、明治4年から東京都が管理し実業家の渋沢栄一をはじめ日本画家の横山大観や長谷川一夫など明治から昭和にかけて活躍した人の墓が多数あります。

下町風俗資料館付設展示場(旧吉田屋酒店)は明治時代の酒屋の建物を移築。店先には明治から昭和にかけてかけて実際に使われていた秤・瓶・桝などが展示されており、台東区指定の生活文化財となっています。

第127回の歩こう会の後半は根津神社から谷中銀座そして夕やけだんだんへ日暮里駅で解散。

根津神社は今から千九百年余の昔、日本武尊が千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、文明年間には太田道灌が社殿を奉献しています。

1706年に完成の権現造りの本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・透塀・楼門の全てが欠けずに現存し、国の重要文化財に指定されています。

夏目漱石旧居跡は現在、犬山市の明治村に移築も嘗ては森鴎外もその家に住んでいました。「吾輩は猫である」から「坊ちゃん」「草枕」「野分」等を矢継ぎ早に執筆、千駄木は漱石文学の発祥の地で猫のオブジェが2匹いました。

「夕やけだんだん」と言う一風変った名称は、一般公募によって命名されました。場所は日暮里駅駅の西口を出て、緩やかに上る御殿坂を2~300m歩くと買い物客で賑わう谷中銀座商店街に到着します。文字通り、この階段からは美し夕焼けを眺めることができます。「夕やけだんだん」の下に広がる商店街の明かりやそこに集まる人々。どこか懐かしい気持ちにしてくれます。

朝10時に日暮里駅をスタートし、14時全員無事にゴール天候にも恵まれ下町の風情を満喫の歩こう会でした。

1706年に完成の権現造りの本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・透塀・楼門の全てが欠けずに現存し、国の重要文化財に指定されています。

夏目漱石旧居跡は現在、犬山市の明治村に移築も嘗ては森鴎外もその家に住んでいました。「吾輩は猫である」から「坊ちゃん」「草枕」「野分」等を矢継ぎ早に執筆、千駄木は漱石文学の発祥の地で猫のオブジェが2匹いました。

「夕やけだんだん」と言う一風変った名称は、一般公募によって命名されました。場所は日暮里駅駅の西口を出て、緩やかに上る御殿坂を2~300m歩くと買い物客で賑わう谷中銀座商店街に到着します。文字通り、この階段からは美し夕焼けを眺めることができます。「夕やけだんだん」の下に広がる商店街の明かりやそこに集まる人々。どこか懐かしい気持ちにしてくれます。

朝10時に日暮里駅をスタートし、14時全員無事にゴール天候にも恵まれ下町の風情を満喫の歩こう会でした。

第128回の歩こう会は、日光・奥州道中の初宿だつた北千住 七福神巡り。

第130回 2023年6月3日(土)都立水元公園の花菖蒲園散策

第130回 2023年6月3日(土)都立水元公園の花菖蒲園散策(来年も開催)

・台風2号が通過し、集合時間には薄日が差し午後快晴のため幹事のみで開催。小生は東名の用賀に10時着も事故渋滞でR246でトライも一寸刻みで参加を断念し、相模原公園で花菖蒲を撮影しました。翌朝再トライ下道2時間で到着、駐車場2か所で311台料金¥200/hと格安、帰路は湾岸で1h。

都立水元公園のご案内

・開園:1965年4月1日 ・面積:96ha(東京ドームの20倍)

・特徴:都内で唯一の水郷景観を持った公園です

小合溜の東側には約5km橋は有りません。

・歴史:約300年前まで古利根川と呼ばれ、江戸川に合流。

・花菖蒲園:16枚の菖蒲田に100種約20万本6月上旬~下旬見頃

【ワンポイントアドバイス】

・花菖蒲は株分けが必要です(当園には苗園併設)

・花菖蒲は株分け1年目から花は咲くも、最も綺麗なのは3~5年

・菖蒲田の数(当園16枚)が多い程、綺麗な花菖蒲を毎年堪能可

・台風2号が通過し、集合時間には薄日が差し午後快晴のため幹事のみで開催。小生は東名の用賀に10時着も事故渋滞でR246でトライも一寸刻みで参加を断念し、相模原公園で花菖蒲を撮影しました。翌朝再トライ下道2時間で到着、駐車場2か所で311台料金¥200/hと格安、帰路は湾岸で1h。

都立水元公園のご案内

・開園:1965年4月1日 ・面積:96ha(東京ドームの20倍)

・特徴:都内で唯一の水郷景観を持った公園です

小合溜の東側には約5km橋は有りません。

・歴史:約300年前まで古利根川と呼ばれ、江戸川に合流。

・花菖蒲園:16枚の菖蒲田に100種約20万本6月上旬~下旬見頃

【ワンポイントアドバイス】

・花菖蒲は株分けが必要です(当園には苗園併設)

・花菖蒲は株分け1年目から花は咲くも、最も綺麗なのは3~5年

・菖蒲田の数(当園16枚)が多い程、綺麗な花菖蒲を毎年堪能可

第131回 2023年7月15日(土)町田薬師池公園と町田ダリア園を散策

今回の歩こう会は、数日前の猛暑も和らぎ16名の参加で楽しい一時を過ごすことが叶いました。折しも大賀ハス・ヤマユリ・ダリアも満開でした。

それでは、当日のルートを辿りながらご案内致します。

・日本の歴史公園100選「町田薬師池公園」東京都指定名勝

1976年4月開園/公園面積141、654㎡鎌倉街道沿いにP1・P2・北駐車場

2~4月:250本の梅と桜&6尺フジ(長さ1.6m)6~7月:花菖蒲・アジサイ&大賀ハス ツバキ園9月~5月開花 約400種 1100本

【薬師池から半径1km以内の関連施設ご紹介】

・「ボタン園」北駐車場から西へ徒歩約10分(Pナシ)

・「リス園」薬師池バス停の鎌倉街道の北東隣接P有り

・「えびね園」P有り

・「町田ダリア園」について

東京都町田市山崎町1213-1

昭和60年開設、約15,000㎡の園内に約500品種、4,000株のダリアを栽培中。開園期間7月1日~11月3日 9時30分~16時30分 料金:550円(おとな・中学生まで無料)P無料

【ダリアの咲き方ガイド】

①シングル咲き:一重咲き、花びらが平らに開いています。

②オーキッド咲き:一重咲き、花びらが内側に巻いています。

③コラレット咲き:一枚の花びらに小さな花びらが付くのが特徴

④アネモネ咲き:一重咲き、花の中心部の花びらが大きいです。

⑤デコラティブ咲き:八重咲き、ダリアの代表的な咲き方です。

⑥カクタス咲き:八重咲き、花びらが細く外側に反り返る咲き方です。

⑦セミカクタス咲き:八重咲き、花びらが広く外側に反り返る咲き方。

⑧ボール咲き:八重咲き花全体の形が丸く、小型はポンポン咲きと呼ばれています。

それでは、当日のルートを辿りながらご案内致します。

・日本の歴史公園100選「町田薬師池公園」東京都指定名勝

1976年4月開園/公園面積141、654㎡鎌倉街道沿いにP1・P2・北駐車場

2~4月:250本の梅と桜&6尺フジ(長さ1.6m)6~7月:花菖蒲・アジサイ&大賀ハス ツバキ園9月~5月開花 約400種 1100本

【薬師池から半径1km以内の関連施設ご紹介】

・「ボタン園」北駐車場から西へ徒歩約10分(Pナシ)

・「リス園」薬師池バス停の鎌倉街道の北東隣接P有り

・「えびね園」P有り

・「町田ダリア園」について

東京都町田市山崎町1213-1

昭和60年開設、約15,000㎡の園内に約500品種、4,000株のダリアを栽培中。開園期間7月1日~11月3日 9時30分~16時30分 料金:550円(おとな・中学生まで無料)P無料

【ダリアの咲き方ガイド】

①シングル咲き:一重咲き、花びらが平らに開いています。

②オーキッド咲き:一重咲き、花びらが内側に巻いています。

③コラレット咲き:一枚の花びらに小さな花びらが付くのが特徴

④アネモネ咲き:一重咲き、花の中心部の花びらが大きいです。

⑤デコラティブ咲き:八重咲き、ダリアの代表的な咲き方です。

⑥カクタス咲き:八重咲き、花びらが細く外側に反り返る咲き方です。

⑦セミカクタス咲き:八重咲き、花びらが広く外側に反り返る咲き方。

⑧ボール咲き:八重咲き花全体の形が丸く、小型はポンポン咲きと呼ばれています。

第132回 2023年9月16日(土)北鎌倉の円覚寺(えんがくじ)~鶴岡八幡宮を12名で散策。

湘南電車を大船駅で横須賀線に乗り換え一駅下れば、そこは北鎌倉駅昔と変わらない佇まいでした。コロナ感染症の5類以降マスク着用率は10%程度で外国人の親子連れの姿も散見されました。

右側写真の①~④順にコメントさせていただきます。

①この北鎌倉駅西口の光景は変わらないけれど、何年前に来たのかとOB会ニュースの歩こう会で調べたら2015年9月26日(22名参加)実に8年振りでした。

②円覚寺は北鎌倉駅の東側に隣接し幅約200メートル奥行300メートル程の規模で1282年に創建されました。開基は元寇の役に活躍した鎌倉幕府の執権北条時宗。主要構造物をリーフレット順にご紹介致します。

①国宝 舎利殿 ②洪鐘 国宝 ③仏殿 ④山門 ⑤開基廟 ⑥方丈 ⑦弁天堂

③洪鐘 (おおがね)国宝は、山門の右側にありました。上り口には弁天堂の鳥居があり、その先は文字通り胸突き八丁140段の階段でした。そこに「こんにちはー」と明るく挨拶は先生に誘導された修学旅行の女学生。思わず「気を付けて」と親心・・・

④円覚寺の散策を終え山門前の階段下で集合写真撮影をしました。流石に別名を「心の寺」と称される通り仏殿で「軽く座禅」の真似事を自主的にした影響か心成しか参加者の表情が柔和なような・・・。

右側写真の①~④順にコメントさせていただきます。

①この北鎌倉駅西口の光景は変わらないけれど、何年前に来たのかとOB会ニュースの歩こう会で調べたら2015年9月26日(22名参加)実に8年振りでした。

②円覚寺は北鎌倉駅の東側に隣接し幅約200メートル奥行300メートル程の規模で1282年に創建されました。開基は元寇の役に活躍した鎌倉幕府の執権北条時宗。主要構造物をリーフレット順にご紹介致します。

①国宝 舎利殿 ②洪鐘 国宝 ③仏殿 ④山門 ⑤開基廟 ⑥方丈 ⑦弁天堂

③洪鐘 (おおがね)国宝は、山門の右側にありました。上り口には弁天堂の鳥居があり、その先は文字通り胸突き八丁140段の階段でした。そこに「こんにちはー」と明るく挨拶は先生に誘導された修学旅行の女学生。思わず「気を付けて」と親心・・・

④円覚寺の散策を終え山門前の階段下で集合写真撮影をしました。流石に別名を「心の寺」と称される通り仏殿で「軽く座禅」の真似事を自主的にした影響か心成しか参加者の表情が柔和なような・・・。

第132回 2023年9月16日(土)鶴岡八幡宮では4年振り開催の神事「流鏑馬」を堪能。

何と幸運なことでしょう。この日は4年振りに鶴岡八幡宮の流鏑馬神事があることを円覚寺の散策を終えたとき知りました。東慶寺・亀ヶ谷切通しの先で昼食後、今なら14時スタートの流鏑馬に間に合うと計画を変更し鶴岡八幡宮へ直行。鶴岡八幡宮に到着したら、三の鳥居から本宮は交通規制で身動き出来ない混雑振りでした。迂回しながら鶴岡八幡宮の本宮に詣で、以降歩こう会は解散し参加者は自由行動となりました。

此れは、翌17日の新聞報道【待ってました、流鏑馬!】鶴岡八幡宮

「八幡宮の流鏑馬は1187年に源頼朝が奉納したのが始まりとされ、800年以上の歴史がある。敷地内に設けられた馬場は長さ約250メール。高さ約1.8メールの青竹に挟まれた、55センチ四方の杉板の的が3カ所掲げられた。

会場では大勢の人たちが勇壮な行事を見守った。狩装束に身を包んだ武者姿の射手たちが、疾走する馬上から次々に的に向かって矢を放ち、見事命中すると観客からは大きな歓声と拍手が起こった。」

右側写真の①~④順にコメントさせていただきます。

①舞殿はJR鎌倉駅から約1km北の本殿下にあります。駅(南)に向い50メートル先が流鏑馬馬場・太鼓橋の右は平家池で左は源氏池その前が三の鳥居・そしてニの鳥居までの500メートルが桜更新の若宮大路です。若者に人気の小町通りは約100平行に南・北に本宮方向に向っています。

②舞殿で儀式を終え本宮を背に衣装を纏い一直線に整列です。

③朱色狩装束に身を包んだ武者姿の射手の踏み出した左足、直線に伸びた姿から日頃の厳しい精進振りが伺えます。

④前方の人垣の隙間から手を上げてレンズを向けシャツターを切りました。何とか乗馬の射手・三の鳥居をおさめることが叶いました。

此れは、翌17日の新聞報道【待ってました、流鏑馬!】鶴岡八幡宮

「八幡宮の流鏑馬は1187年に源頼朝が奉納したのが始まりとされ、800年以上の歴史がある。敷地内に設けられた馬場は長さ約250メール。高さ約1.8メールの青竹に挟まれた、55センチ四方の杉板の的が3カ所掲げられた。

会場では大勢の人たちが勇壮な行事を見守った。狩装束に身を包んだ武者姿の射手たちが、疾走する馬上から次々に的に向かって矢を放ち、見事命中すると観客からは大きな歓声と拍手が起こった。」

右側写真の①~④順にコメントさせていただきます。

①舞殿はJR鎌倉駅から約1km北の本殿下にあります。駅(南)に向い50メートル先が流鏑馬馬場・太鼓橋の右は平家池で左は源氏池その前が三の鳥居・そしてニの鳥居までの500メートルが桜更新の若宮大路です。若者に人気の小町通りは約100平行に南・北に本宮方向に向っています。

②舞殿で儀式を終え本宮を背に衣装を纏い一直線に整列です。

③朱色狩装束に身を包んだ武者姿の射手の踏み出した左足、直線に伸びた姿から日頃の厳しい精進振りが伺えます。

④前方の人垣の隙間から手を上げてレンズを向けシャツターを切りました。何とか乗馬の射手・三の鳥居をおさめることが叶いました。

第133回 2023年11月18日(土)東京タワー・芝公園・愛宕神社の周辺を散策

右側写真の①~④順にコメントさせていただきます。

①東京タワーのご紹介 ・東京都港区芝公園にある電波塔、1958(昭和33)年竣工(竹中工務店)高さ333m 設計:「塔博士」とも称される内藤多仲、現在年間約300万人来塔中、展望台は 高さ150mと250m(料金各¥1,200と¥2,000)健脚向けにはメインデッキまで590段の階段(幅1.5m:上り下り分離)が塔脚の内側に設置してあり土・日・祝日解放も途中からエレベータNGで要注意、ちなみに小生は約10分で写真撮影しながら着地。

②高さ150mのメインデッキ(2層構造)から11月24日に開業の大規模複合施設「麻布台ヒルズ」撮影、中央の高さ約330mの「JP森タワー」高さ330m(あべのハルカス300m)で現在日本一の高さも、2028年竣工予定の東京駅前「トーチタワー」390mが完成すれば座を譲ります(左側に見えるのは、六本木ヒルズ)。

③右側の六本木ヒルズの左遠方(約60㎞)には、大山・丹沢山系が望め関東平野の広さを実感も、残念だったのは雪化粧の富士山が白い雲に「かくれんぼ」されたこと(データをクローズアップすると富士山は写っています)。

④メインデッキ下層床の縦0.6mx横1.6mの強化ガラス板から150m下を撮影、白い2個の丸は照明灯で直径は約1m近くと目測、電球の交換作業や5年毎の塗装の足場もあります。地面に目をやると豆粒ほどの人の姿を確認できます。主脚のスパンは88mで下部の鉄骨はリベット締め上部はボルトで固定されています。工期1年半で延べ約22万人で完成、ちなみに使用された鉄骨の重量は約4,000トンのとこと。

①東京タワーのご紹介 ・東京都港区芝公園にある電波塔、1958(昭和33)年竣工(竹中工務店)高さ333m 設計:「塔博士」とも称される内藤多仲、現在年間約300万人来塔中、展望台は 高さ150mと250m(料金各¥1,200と¥2,000)健脚向けにはメインデッキまで590段の階段(幅1.5m:上り下り分離)が塔脚の内側に設置してあり土・日・祝日解放も途中からエレベータNGで要注意、ちなみに小生は約10分で写真撮影しながら着地。

②高さ150mのメインデッキ(2層構造)から11月24日に開業の大規模複合施設「麻布台ヒルズ」撮影、中央の高さ約330mの「JP森タワー」高さ330m(あべのハルカス300m)で現在日本一の高さも、2028年竣工予定の東京駅前「トーチタワー」390mが完成すれば座を譲ります(左側に見えるのは、六本木ヒルズ)。

③右側の六本木ヒルズの左遠方(約60㎞)には、大山・丹沢山系が望め関東平野の広さを実感も、残念だったのは雪化粧の富士山が白い雲に「かくれんぼ」されたこと(データをクローズアップすると富士山は写っています)。

④メインデッキ下層床の縦0.6mx横1.6mの強化ガラス板から150m下を撮影、白い2個の丸は照明灯で直径は約1m近くと目測、電球の交換作業や5年毎の塗装の足場もあります。地面に目をやると豆粒ほどの人の姿を確認できます。主脚のスパンは88mで下部の鉄骨はリベット締め上部はボルトで固定されています。工期1年半で延べ約22万人で完成、ちなみに使用された鉄骨の重量は約4,000トンのとこと。

第134回・第135回の歩こう会を報告いたします。

第134回 2024年1月20日(土)川崎大師・旧東海道川崎宿の周辺を散策

*「年月が経過して参加者が誰なのか判らないので教えて欲しい」のリクエストに応えて氏名を敬称略でご紹介いたします。後列の左から右の順、前列も同様です。

・宗像孝明 ・貝原紘一 ・小林宇夫 ・猿丸歓人 ・渡邊盛一

・福田成志 ・米盛和夫 ・鈴木雅善

第135回 2024年3月23日(土)緑が丘駅(大井町線)~都立大(本社)~駒沢~桜新町(半蔵門線)間の呑川緑道を散策。 スタートした国立東京工業大学のグランド横は自転車・歩道が分離のスマートな装い。

【参加者氏名を教えてのリクエストに応えて後列左から右、前列も同様に敬称略でご紹介】

・田中和夫 ・渡邊盛一 ・一ノ瀬和彦 ・米盛和夫 ・田村英彦 ・宗像孝明 ・末廣孝一 ・福田成志 ・佐藤吉雄 ・岡田幸夫 ・堀邉明夫 ・貝原紘一

【エピソード1】*津軽海峡冬景色・天城越え歌唱の歌手がデビュー当時、この玄関前のマンションに住んでいて、小形犬をダッコして散歩に出かけるポニーテールの娘と目が合つた。

【エピソード2】*数々のエピソードの残る本社の中庭付近、嘗てはベンツの車庫や2階には更衣室もあり階段横には8本のイチョウの木が梱包資材と場所を共有していた。数十年が時の彼方に通り過ぎ去りイチョウの木は綺麗に整えられ会社の発展を見守り続けて幹回りは数倍に、私達には貴重な心の財産の一つです。

*「年月が経過して参加者が誰なのか判らないので教えて欲しい」のリクエストに応えて氏名を敬称略でご紹介いたします。後列の左から右の順、前列も同様です。

・宗像孝明 ・貝原紘一 ・小林宇夫 ・猿丸歓人 ・渡邊盛一

・福田成志 ・米盛和夫 ・鈴木雅善

第135回 2024年3月23日(土)緑が丘駅(大井町線)~都立大(本社)~駒沢~桜新町(半蔵門線)間の呑川緑道を散策。 スタートした国立東京工業大学のグランド横は自転車・歩道が分離のスマートな装い。

【参加者氏名を教えてのリクエストに応えて後列左から右、前列も同様に敬称略でご紹介】

・田中和夫 ・渡邊盛一 ・一ノ瀬和彦 ・米盛和夫 ・田村英彦 ・宗像孝明 ・末廣孝一 ・福田成志 ・佐藤吉雄 ・岡田幸夫 ・堀邉明夫 ・貝原紘一

【エピソード1】*津軽海峡冬景色・天城越え歌唱の歌手がデビュー当時、この玄関前のマンションに住んでいて、小形犬をダッコして散歩に出かけるポニーテールの娘と目が合つた。

【エピソード2】*数々のエピソードの残る本社の中庭付近、嘗てはベンツの車庫や2階には更衣室もあり階段横には8本のイチョウの木が梱包資材と場所を共有していた。数十年が時の彼方に通り過ぎ去りイチョウの木は綺麗に整えられ会社の発展を見守り続けて幹回りは数倍に、私達には貴重な心の財産の一つです。

第135回マキノOB歩こう会の吞川緑道散策 駒沢公園~桜新町

①駒沢オリンピック公園の記念塔を目指して(詳しくはWeb検索)

1964年に開催の東京オリンピック第二会場で、レスリング・バレーボール競技がおこなわれた。大会終了後に公園として一般に公開され緑と数々の体育施設が調和した運動公園として親しまれている。【ミニ情報】反時計回りの周囲約2.1km:ジョギングコースと同サイクリングコース、ファミリーコースは時計周り。終日利用可の駐車場は4カ所1時間まで¥300以降30分毎¥100 台数 P1:181台 P2:42台 専用P:61台 キリンP:225台

②世田谷区 深沢から東京湾に流れる14.4km吞川の緑道(詳しくは世田谷区のHP参照)

呑川は、新町あたりの品川用水からの漏れ水と、深沢周辺の湧き水の池から流出る水が合流して始まり、世田谷区内を約2km流れた後、目黒区八雲を通り緑が丘で九品仏川と合流、大田区から東京湾に注ぎます。

③呑川の上流部870mの区間は、川の流れが楽しめる親水公園として整備され所々にアヤメなどの水辺の植物が植えられ、流れの中にはザリガニなどの水生動物を観察することが出来ます。呑川の両側には、かつて川の土手に植えられた桜が今も残り春の開花時期には多くの人が花を楽しみ、夏には散歩の人々に木陰を提供しています。

④スタートしてから約4時間、6km歩いてゴールしたのは半蔵門線の桜新町駅でした。ここでは「サザエさん一家」の銅像がお出迎え。「サザエさん通リ」には随所にキャラクターが張られ、その先には原作者である長谷川町子美術館もあります。

1964年に開催の東京オリンピック第二会場で、レスリング・バレーボール競技がおこなわれた。大会終了後に公園として一般に公開され緑と数々の体育施設が調和した運動公園として親しまれている。【ミニ情報】反時計回りの周囲約2.1km:ジョギングコースと同サイクリングコース、ファミリーコースは時計周り。終日利用可の駐車場は4カ所1時間まで¥300以降30分毎¥100 台数 P1:181台 P2:42台 専用P:61台 キリンP:225台

②世田谷区 深沢から東京湾に流れる14.4km吞川の緑道(詳しくは世田谷区のHP参照)

呑川は、新町あたりの品川用水からの漏れ水と、深沢周辺の湧き水の池から流出る水が合流して始まり、世田谷区内を約2km流れた後、目黒区八雲を通り緑が丘で九品仏川と合流、大田区から東京湾に注ぎます。

③呑川の上流部870mの区間は、川の流れが楽しめる親水公園として整備され所々にアヤメなどの水辺の植物が植えられ、流れの中にはザリガニなどの水生動物を観察することが出来ます。呑川の両側には、かつて川の土手に植えられた桜が今も残り春の開花時期には多くの人が花を楽しみ、夏には散歩の人々に木陰を提供しています。

④スタートしてから約4時間、6km歩いてゴールしたのは半蔵門線の桜新町駅でした。ここでは「サザエさん一家」の銅像がお出迎え。「サザエさん通リ」には随所にキャラクターが張られ、その先には原作者である長谷川町子美術館もあります。

第136回マキノOB歩こう会は天候にも恵まれ満開の花菖蒲を堪能し荒川~隅田川沿いを14名で散策。

①堀切菖蒲園の情報 ・所在地:葛飾区堀切2-19-1 ・面積:約1ha ・入園:無料

・交通:京成線堀切菖蒲園駅(特急通過)から徒歩約10分 ・TEL(公園管理所):03-3694-2474 ・花菖蒲の見頃:6月上旬~中旬頃 ・江戸花菖蒲を中心に約200種6000株を栽培中。・アクセス:田園都市線、半蔵門線からスカイツリー目標がお勧め

(失敗談:前日にルート検索、中山駅発~堀切菖蒲園駅着、乗り換え3回も新橋駅の地下で迷い何とか10:00集合に間に合う所、特急が2本続き誤乗車で遅刻・・・帰りは乗り換え1回、反省はスタート地点を複数設定すること)。

②第136回の歩こう会参加者を後列左から右・前列も同様にご紹介いたします(敬称略)。・米盛和夫 ・小林宇夫 ・小暮昌弘 ・鈴木英之 ・間 好史 ・渡邊盛一 ・田中和夫 ・末廣あき子 ・末廣孝一 ・福田成志 ・貝原紘一 ・篠原和夫 ・鈴木義光 ・宗像孝明

③国指定名勝・史跡の向島百花園、シニア入園料¥70

・閑静な佇まいの入り口、思わずこの先に何があるの・・・と夢が膨らみました。百花園に相応しくアジサイは21種類、草木類36種類、木本類(サツキ等)24種類、実もの(ホオズキ等)11種類、花菖蒲:6種類など季節ごとの花々を愛でることが叶いそうです。

④江戸時代に建てられた10基の石碑と合わせて29の石碑

・写真の石碑は入口最前列にある天保7年(1836)に、旭連という俳諧同好会での松尾芭蕉の句「春もやや けしきととのう 月と梅」順路①。以下34番まで周遊出来ます。中ほどの御成座敷前の池の先には634mの東京スカイツリーもあり撮影スポット。

・交通:京成線堀切菖蒲園駅(特急通過)から徒歩約10分 ・TEL(公園管理所):03-3694-2474 ・花菖蒲の見頃:6月上旬~中旬頃 ・江戸花菖蒲を中心に約200種6000株を栽培中。・アクセス:田園都市線、半蔵門線からスカイツリー目標がお勧め

(失敗談:前日にルート検索、中山駅発~堀切菖蒲園駅着、乗り換え3回も新橋駅の地下で迷い何とか10:00集合に間に合う所、特急が2本続き誤乗車で遅刻・・・帰りは乗り換え1回、反省はスタート地点を複数設定すること)。

②第136回の歩こう会参加者を後列左から右・前列も同様にご紹介いたします(敬称略)。・米盛和夫 ・小林宇夫 ・小暮昌弘 ・鈴木英之 ・間 好史 ・渡邊盛一 ・田中和夫 ・末廣あき子 ・末廣孝一 ・福田成志 ・貝原紘一 ・篠原和夫 ・鈴木義光 ・宗像孝明

③国指定名勝・史跡の向島百花園、シニア入園料¥70

・閑静な佇まいの入り口、思わずこの先に何があるの・・・と夢が膨らみました。百花園に相応しくアジサイは21種類、草木類36種類、木本類(サツキ等)24種類、実もの(ホオズキ等)11種類、花菖蒲:6種類など季節ごとの花々を愛でることが叶いそうです。

④江戸時代に建てられた10基の石碑と合わせて29の石碑

・写真の石碑は入口最前列にある天保7年(1836)に、旭連という俳諧同好会での松尾芭蕉の句「春もやや けしきととのう 月と梅」順路①。以下34番まで周遊出来ます。中ほどの御成座敷前の池の先には634mの東京スカイツリーもあり撮影スポット。

第137回マキノOB歩こう会は飛鳥山公園内の渋沢栄一翁ゆかりの博物館等を10名で廻りました。

・第137回マキノOB会の歩こう会は、2024年7月20日(土)に開催。

・渋沢栄一翁のご紹介

2024年7月3日に発券の新一万円札の肖像、2021年にNHK大河ドラマ「晴天をつけ」で放送、埼玉県深谷市血洗島の豊かな農商家で藍玉・養蚕等を生業とし幼い頃から四書・五経に親しむ、江戸時代の末期に一橋家の家臣となる。・激動の明治時代以降「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一が設立した、さまざまな業種の会社等は500以上。・1873年:「第一国立銀行」設立(現:みずほ銀行)・1878年:「東京株式取引所」設立(現:東京証券取引所)・1879年:「東京海上保険」設立(現:東京海上日動)・1882年:「大阪紡績」設立(現:東洋紡)・1885年:「東京瓦斯」設立(現:東京ガス)・渋沢栄一は幕末から昭和初期にかけて活躍した武士・官僚・実業家で700を超える社会事業にも尽力しています。・国指定重要文化財の「晩香盧」は渋沢邸を訪れた国内・外の賓客をもてなすために利用されました。

渋沢資料館の入り口には、渋沢翁の石胸像がお出迎えし関内正面には著作権の関係で撮影NGの写真(新一万円札の肖像)がありました。・渋沢資料館の3つのテーマ ①栄一の思いにふける:渋沢栄一の映像・回想・関連資料から「日常」「思い」「言葉」にふれる。②渋沢栄一91年の生涯をたどる:年齢ごとの展示ユニットでたどる「論語の上・下」展示③幅広い活動を知る:渋沢栄一が携わった様々な事業や活動、多くの人々との交流を紹介「ふれる」や「たどる」の内容を掘り下げ、新たなテーマも取り上げ随時展示替え中。

「青淵文庫」は栄一の幼号:青淵に由来、傘寿(80歳)と子爵に昇格時1925年に「竜門社」:現、公益財団法人渋沢栄一記念財団が贈呈。ステンドグラスや装飾タイルなどが書庫に彩を添えています。全体的に堅牢で柱無しの石階段は関東大震災にも耐えました。

第137回の歩こう会参加者を後列左から右・前列も同様にご紹介いたします(敬称略)紙の博物館で明治時代に使用のパルプ製造釜前で撮影。

・宗像孝明 ・田中和夫 ・貝原紘一 ・渡邊盛一 ・篠原和夫 ・小林宇夫

・末廣孝一 ・福田成志 ・鈴木雅善 ・間 好史

・渋沢栄一翁のご紹介

2024年7月3日に発券の新一万円札の肖像、2021年にNHK大河ドラマ「晴天をつけ」で放送、埼玉県深谷市血洗島の豊かな農商家で藍玉・養蚕等を生業とし幼い頃から四書・五経に親しむ、江戸時代の末期に一橋家の家臣となる。・激動の明治時代以降「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一が設立した、さまざまな業種の会社等は500以上。・1873年:「第一国立銀行」設立(現:みずほ銀行)・1878年:「東京株式取引所」設立(現:東京証券取引所)・1879年:「東京海上保険」設立(現:東京海上日動)・1882年:「大阪紡績」設立(現:東洋紡)・1885年:「東京瓦斯」設立(現:東京ガス)・渋沢栄一は幕末から昭和初期にかけて活躍した武士・官僚・実業家で700を超える社会事業にも尽力しています。・国指定重要文化財の「晩香盧」は渋沢邸を訪れた国内・外の賓客をもてなすために利用されました。

渋沢資料館の入り口には、渋沢翁の石胸像がお出迎えし関内正面には著作権の関係で撮影NGの写真(新一万円札の肖像)がありました。・渋沢資料館の3つのテーマ ①栄一の思いにふける:渋沢栄一の映像・回想・関連資料から「日常」「思い」「言葉」にふれる。②渋沢栄一91年の生涯をたどる:年齢ごとの展示ユニットでたどる「論語の上・下」展示③幅広い活動を知る:渋沢栄一が携わった様々な事業や活動、多くの人々との交流を紹介「ふれる」や「たどる」の内容を掘り下げ、新たなテーマも取り上げ随時展示替え中。

「青淵文庫」は栄一の幼号:青淵に由来、傘寿(80歳)と子爵に昇格時1925年に「竜門社」:現、公益財団法人渋沢栄一記念財団が贈呈。ステンドグラスや装飾タイルなどが書庫に彩を添えています。全体的に堅牢で柱無しの石階段は関東大震災にも耐えました。

第137回の歩こう会参加者を後列左から右・前列も同様にご紹介いたします(敬称略)紙の博物館で明治時代に使用のパルプ製造釜前で撮影。

・宗像孝明 ・田中和夫 ・貝原紘一 ・渡邊盛一 ・篠原和夫 ・小林宇夫

・末廣孝一 ・福田成志 ・鈴木雅善 ・間 好史

第138回歩こう会の新江ノ島水族館は12名参加し迫力のイルカショー等を楽しみました。

①新江ノ島水族館のご案内

・住所:神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1 TEL:0466-29-9960 https://www.enosui.com ・アクセス:JR藤沢駅~小田急江ノ島線、片瀬江ノ島駅 7分~新江ノ島水族館まで徒歩3分

・入場料 大人¥2,800 高校生¥1,800 中・小学生¥1,300 3歳以上¥900 年間パスポート各入場料の2倍+同伴者5名まで10%割引あり。駐車場「湘南海岸中部」362台7・8月(7.8月以外)¥260(¥210)/30分、¥3,000(¥1,600)/24h

②第138回の歩こう会参加者を後列左から右・前列も同様にご紹介いたします(敬称略)新江ノ島水族館で撮影

・堀邉明夫 ・小暮昌弘 ・岡田幸夫・渡邊盛一・貝原紘一 ・鈴木辰美

・小林宇夫 ・鈴木雅善 ・末廣孝一・末廣あき子 ・宗像孝明

③イルカショー

・開催時間 ★10:30 ★12:00 ★13:30 ★14:45

・ステージは片瀬海岸を背にし左方向には、江の島がみえます。3層の観客席は開始時間の15分前にはほぼ満席、海水を浴びたい方は前列3席も後方がお勧めカメラアングル的には午後の部の入り口奥が屋根の支柱等無くお勧め。

④グランドオープンから20周年、新江ノ島水族館は進化!

・ダイビングショー:相模湾大水槽⌚11:30 14:00 スタートはダイバーの説明、次に水槽に透明シートを貼り付けペンで興味のある魚を希望者がスケッチ、最後にダイバーが水中カメラでスケッチの魚をカメラでズームしモニタに映します。危険なウツボ等も大人の顔サイズでモニタに迫力映写。

・「えのすいのクラゲ展」2024.7.12~11.4 有人潜水調査船「しんかい2000」を期間限定でクラゲ採集仕様に変更展示。

・未踏の深海洞窟を探る「新プロジェクト」D-ARK:南大東島

・住所:神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1 TEL:0466-29-9960 https://www.enosui.com ・アクセス:JR藤沢駅~小田急江ノ島線、片瀬江ノ島駅 7分~新江ノ島水族館まで徒歩3分

・入場料 大人¥2,800 高校生¥1,800 中・小学生¥1,300 3歳以上¥900 年間パスポート各入場料の2倍+同伴者5名まで10%割引あり。駐車場「湘南海岸中部」362台7・8月(7.8月以外)¥260(¥210)/30分、¥3,000(¥1,600)/24h

②第138回の歩こう会参加者を後列左から右・前列も同様にご紹介いたします(敬称略)新江ノ島水族館で撮影

・堀邉明夫 ・小暮昌弘 ・岡田幸夫・渡邊盛一・貝原紘一 ・鈴木辰美

・小林宇夫 ・鈴木雅善 ・末廣孝一・末廣あき子 ・宗像孝明

③イルカショー

・開催時間 ★10:30 ★12:00 ★13:30 ★14:45

・ステージは片瀬海岸を背にし左方向には、江の島がみえます。3層の観客席は開始時間の15分前にはほぼ満席、海水を浴びたい方は前列3席も後方がお勧めカメラアングル的には午後の部の入り口奥が屋根の支柱等無くお勧め。

④グランドオープンから20周年、新江ノ島水族館は進化!

・ダイビングショー:相模湾大水槽⌚11:30 14:00 スタートはダイバーの説明、次に水槽に透明シートを貼り付けペンで興味のある魚を希望者がスケッチ、最後にダイバーが水中カメラでスケッチの魚をカメラでズームしモニタに映します。危険なウツボ等も大人の顔サイズでモニタに迫力映写。

・「えのすいのクラゲ展」2024.7.12~11.4 有人潜水調査船「しんかい2000」を期間限定でクラゲ採集仕様に変更展示。

・未踏の深海洞窟を探る「新プロジェクト」D-ARK:南大東島

第138回歩こう会の江の島 情報

はじめに、「江の島」「江ノ島」どちらが正しい? A:同じ場所を指しています。公的に使用する地名は「江の島」です。但し「江ノ島」が不正解でもありません。

・駐車場情報:江の島大橋を渡り左折ヨットハーバ通過先「江の島かもめ」314台¥400/h ¥2,000/回 ※台数少なく公共交通機関お勧め

これから、https://www.s-n-p.jp/enoshima/tenbow/ 等の情報でご案内いたします。

①江の島展望コース(江の島大橋~エスカーで各神社~シーキャンドル)

様々な神社・新名所があり「これぞ江の島」の推薦コースです。江の島の玄関口は1821年に建立の「青銅の鳥居」:藤沢市の指定文化財。鳥居をくぐると少し上り坂約100mの仲見世通りです。相模湾の海の幸はもちろん老舗旅館や貝細工などの土産もの店が軒を並べています。そして、急こう配がエスカー乗り場です。エスカーは全3区間で¥360(子供半額)途中からは半額でした。江の島神社にお参りし山頂にあるのはサムエル・コッキング苑、これは、1869年に来日しコッキング商会設立、後に日本人女性と結婚し江の島頂上部に別荘を建築、大庭園も造園しました。通常は入場無料もイベント開催時は17時以降入場料は¥500になります。シーキャンドルのエレベーターは¥500です。天候が良ければ江ノ島大橋の遥か彼方に東京スカイツリー・右側に房総半島・左側には富士山を遠望。

②ハーバープロムナード(ヨツトハーバ沿いのフラットコース)

江の島大橋を渡り左折したら、ヨツトハーバがあります、これは昭和39年、東京オリンピックの開催を記念して作られました。その後、平成10年のかながわ・ゆめ国体の時に現在の形に再整備されました。かっての漁師町の風情を色濃く残す裏通りには、磯料理店や民宿も健在で「なつかしさ」を感じる一角です。

③江の島浪漫コース(恋人の丘~西海岸の岩屋付近)

江の島の奥に位置し、地形の起伏が多いエリアですが、眺望の良い休憩所が多いのでゆったりと廻るのがコツです。自然がそのまま残る小道や洞窟もありカップルにもおススメ。江の島大橋から岩屋を結ぶ遊覧船もあります。

・駐車場情報:江の島大橋を渡り左折ヨットハーバ通過先「江の島かもめ」314台¥400/h ¥2,000/回 ※台数少なく公共交通機関お勧め

これから、https://www.s-n-p.jp/enoshima/tenbow/ 等の情報でご案内いたします。

①江の島展望コース(江の島大橋~エスカーで各神社~シーキャンドル)

様々な神社・新名所があり「これぞ江の島」の推薦コースです。江の島の玄関口は1821年に建立の「青銅の鳥居」:藤沢市の指定文化財。鳥居をくぐると少し上り坂約100mの仲見世通りです。相模湾の海の幸はもちろん老舗旅館や貝細工などの土産もの店が軒を並べています。そして、急こう配がエスカー乗り場です。エスカーは全3区間で¥360(子供半額)途中からは半額でした。江の島神社にお参りし山頂にあるのはサムエル・コッキング苑、これは、1869年に来日しコッキング商会設立、後に日本人女性と結婚し江の島頂上部に別荘を建築、大庭園も造園しました。通常は入場無料もイベント開催時は17時以降入場料は¥500になります。シーキャンドルのエレベーターは¥500です。天候が良ければ江ノ島大橋の遥か彼方に東京スカイツリー・右側に房総半島・左側には富士山を遠望。

②ハーバープロムナード(ヨツトハーバ沿いのフラットコース)

江の島大橋を渡り左折したら、ヨツトハーバがあります、これは昭和39年、東京オリンピックの開催を記念して作られました。その後、平成10年のかながわ・ゆめ国体の時に現在の形に再整備されました。かっての漁師町の風情を色濃く残す裏通りには、磯料理店や民宿も健在で「なつかしさ」を感じる一角です。

③江の島浪漫コース(恋人の丘~西海岸の岩屋付近)

江の島の奥に位置し、地形の起伏が多いエリアですが、眺望の良い休憩所が多いのでゆったりと廻るのがコツです。自然がそのまま残る小道や洞窟もありカップルにもおススメ。江の島大橋から岩屋を結ぶ遊覧船もあります。

第139回歩こう会は東京さくらトリム(都電荒川線)の周辺を14名で散策しました。

後列の左側から紹介(敬称略)

・貝原紘一 ・鈴木英之 ・篠原和夫 ・鈴木義光

・大澄裕巳 ・渡辺盛一

中列の左側から紹介

・岡田幸夫 ・鈴木辰美 ・田中和夫

前列の左側から紹介

・鈴木雅善 ・小林宇夫 ・福田成志 ・米盛和生

・貝原紘一 ・鈴木英之 ・篠原和夫 ・鈴木義光

・大澄裕巳 ・渡辺盛一

中列の左側から紹介

・岡田幸夫 ・鈴木辰美 ・田中和夫

前列の左側から紹介

・鈴木雅善 ・小林宇夫 ・福田成志 ・米盛和生

第140回マキノOB歩こう会は七福神巡り開催中の旧東海道 藤沢宿を14名で廻りました。

後列の左側から紹介(敬称略)

・鈴木辰美 ・猿丸歓人 ・篠原和夫 ・岡田幸夫 ・渡辺盛一 ・小暮昌弘 ・小林宇夫 ・貝原紘一 ・宗像孝明

前列の左側から紹介

・木村 進 ・堀邉明夫 ・末廣孝一 ・米盛和生 ・福田成志

①遊行寺の紹介

東海道線の藤沢駅から北へ1㎞、旧国道1号線沿いで大学駅伝の中継で良く聞く「ゆぎょうじ坂」に隣接し藤沢宿の東端に位置「江戸見附」の所在地

②集合場所の混雑を避けて本日の行程説明、加えて此れまでに撮影の写真を各自に配布しました。いざ北に向かい出発、快晴に恵まれたばかりか行く先々には電柱がなく江戸時代の趣を感じました。

③高札場:幕府や領主の命令などが木の板に書かれた「高札」を掲げる場所で、人通りの多い宿場の中心に置かれました。宿場の街道の一部をクランク状にした「桝形」が設置され戦いの備えもされていました。

宿場の出・入り口に石垣が築かれ江戸方と京方の見附がありました、この間が宿場の範囲で藤沢宿は約1,340mでした。

④ふじさわ宿交流館:藤沢の歴史や文化に触れ、人々が交流

浮世絵などで案内の、充実した情報の一端を紹介いたします

始めに「東海道ってどんな道?」江戸から京都を結ぶ五街道の重要街道で他に、甲州街道・中山道・日光街道と奥州街道

次に「宿場って?」物資を次の宿場まで運搬し旅人の休憩・宿泊

江戸から京都間に53の宿場、これが「東海道五十三次」です。

①日本橋から出発し②品川宿、次に現在の神奈川県に入り③川崎宿④神奈川⑤保土ヶ谷⑥戸塚⑦藤沢⑧平塚⑨大磯⑩小田原⑪箱根宿までの9宿が神奈川県です。

・鈴木辰美 ・猿丸歓人 ・篠原和夫 ・岡田幸夫 ・渡辺盛一 ・小暮昌弘 ・小林宇夫 ・貝原紘一 ・宗像孝明

前列の左側から紹介

・木村 進 ・堀邉明夫 ・末廣孝一 ・米盛和生 ・福田成志

①遊行寺の紹介

東海道線の藤沢駅から北へ1㎞、旧国道1号線沿いで大学駅伝の中継で良く聞く「ゆぎょうじ坂」に隣接し藤沢宿の東端に位置「江戸見附」の所在地

②集合場所の混雑を避けて本日の行程説明、加えて此れまでに撮影の写真を各自に配布しました。いざ北に向かい出発、快晴に恵まれたばかりか行く先々には電柱がなく江戸時代の趣を感じました。

③高札場:幕府や領主の命令などが木の板に書かれた「高札」を掲げる場所で、人通りの多い宿場の中心に置かれました。宿場の街道の一部をクランク状にした「桝形」が設置され戦いの備えもされていました。

宿場の出・入り口に石垣が築かれ江戸方と京方の見附がありました、この間が宿場の範囲で藤沢宿は約1,340mでした。

④ふじさわ宿交流館:藤沢の歴史や文化に触れ、人々が交流

浮世絵などで案内の、充実した情報の一端を紹介いたします

始めに「東海道ってどんな道?」江戸から京都を結ぶ五街道の重要街道で他に、甲州街道・中山道・日光街道と奥州街道

次に「宿場って?」物資を次の宿場まで運搬し旅人の休憩・宿泊

江戸から京都間に53の宿場、これが「東海道五十三次」です。

①日本橋から出発し②品川宿、次に現在の神奈川県に入り③川崎宿④神奈川⑤保土ヶ谷⑥戸塚⑦藤沢⑧平塚⑨大磯⑩小田原⑪箱根宿までの9宿が神奈川県です。

第140回マキノOB歩こう会は旧東海道藤沢宿を14名で廻り藤沢本町駅で解散。

①白旗神社東脇の御殿辺公園で昼食、境内に直径約30cm藤ノ木の大木を発見して花見話で盛り上がりました。

ここで、藤沢宿(ふじさわしゅく)にはどのような施設があったのかミニ情報です

・藤沢御殿:江戸時代のはじめ、将軍の大きな御殿があり東海道往来時に使用、三代将軍の家光の頃まで使用されました。

・本陣と脇本陣:大名・公家・幕府の役人のための専用宿舎。

・旅籠屋(はたごや):一般の武士や庶民の宿泊施設で夕食と朝食付き&馬の餌場も

・問屋場(といやば):大名や幕府の役人が旅の時、荷物を次の宿場まで運ぶ人足や馬を準備「人馬の継立」(じんばのつぎたて)と称します。

・飛脚の中継所:手紙や荷物を走って届けました。

②白旗(しらはた)神社:相模の国一宮の寒川比古命や源義経公をまつる神舎。社紋は源氏の紋章「笹竜胆」(ささりんどう)です。

10月には市指定重要無形文化財の湯立神楽が奉納されます。

③源義経公 武蔵坊弁慶公の像

白旗神社の階段下で若き武者が勝ち鬨、弁慶は跪いて支援。

④第140回の歩こう会ゴールは、藤沢駅の一つ手前の小田急線江ノ島線、藤沢本町駅でした。付近には藤沢宿西端の京見附があり少し西へ歩を進めると地引川(境川と並行に北の町田市側が上流)があります。

ここで、藤沢宿(ふじさわしゅく)にはどのような施設があったのかミニ情報です

・藤沢御殿:江戸時代のはじめ、将軍の大きな御殿があり東海道往来時に使用、三代将軍の家光の頃まで使用されました。

・本陣と脇本陣:大名・公家・幕府の役人のための専用宿舎。

・旅籠屋(はたごや):一般の武士や庶民の宿泊施設で夕食と朝食付き&馬の餌場も

・問屋場(といやば):大名や幕府の役人が旅の時、荷物を次の宿場まで運ぶ人足や馬を準備「人馬の継立」(じんばのつぎたて)と称します。

・飛脚の中継所:手紙や荷物を走って届けました。

②白旗(しらはた)神社:相模の国一宮の寒川比古命や源義経公をまつる神舎。社紋は源氏の紋章「笹竜胆」(ささりんどう)です。

10月には市指定重要無形文化財の湯立神楽が奉納されます。

③源義経公 武蔵坊弁慶公の像

白旗神社の階段下で若き武者が勝ち鬨、弁慶は跪いて支援。

④第140回の歩こう会ゴールは、藤沢駅の一つ手前の小田急線江ノ島線、藤沢本町駅でした。付近には藤沢宿西端の京見附があり少し西へ歩を進めると地引川(境川と並行に北の町田市側が上流)があります。

皆様良くご存知の「手水の作法」をイラストで説明してありました。